Часть 3. Будущие исследователи

Помню, мне тогда казалось,

Что трепещущую душу

Проношу я, как ребенка

С удивленными глазами,

Через льды, луга и скалы,

Сквозь пихтарник заповедный...

Сквозь заповедник

Учение о рельефе

В старинном здании Московского университета ютился географический факультет. Начались лекции, и первые же из них, прочитанные профессором Щукиным, сделали этого отнюдь не красноречивого человека на долгое время властителем моих дум. Его курс назывался геоморфология. Это было учение о рельефе, не просто о застывших формах поверхности, а о происхождении, о жизни рельефа, короче говоря, об исторически развивающемся рельефе. Что в ту пору могло быть для меня более привлекательным? Ведь я уже столько раз сам становился в тупик перед необычайностью скульптуры и архитектуры лика Земли!

Я удивлялся, что многие из моих новых коллег слушают эти лекции без увлечения. Вот Иван Семенович рассказывает об «исполиновых котлах» — так называются ямы под водопадами, выдолбленные в русле низвергающейся струей воды. Со скукой записывает эти слова девушка, не видавшая в жизни ни одного водопада. А для меня это кровное, пережитое: именно в такой исполинов котел упал при мне турист у водопада Ачипсе. Не будь этого котла — он разбился бы.

А отступание водопадов и овражных отвершков вспять к верховьям? Водопад сгрызает и заставляет отодвигаться назад тот самый уступ, с которого вода низвергается. Получается пятящаяся эрозия.

Мы узнали о великих силах размыва, сдувания, стирания неровностей, о силах, которые стремятся сгладить и превратить земную поверхность в равнину. И о встречных, изнутри рожденных силах земной коры, противостоящих этому размыву, взламывающих, коробящих земную поверхность, заставляющих тороситься, крениться отдельные глыбы.

Покорные этим силам, воздымаются, словно при вздохе, или погружаются, как при выдохе, груди целых материков...

Перед умственным взором возникала стройная картина процессов, способных громоздить и разрушать, лепить и вырезать рельеф.

Лекции о ледниковых формах поверхности были особенно радующим откровением. Все виденное и непонятное на ледниках Псеашхо получало определения. Еще так недавно мне казалась необъяснимым дивом красота высокогорных цирков Ачишхо и Аибги — правильность их чашевидных форм, многоярусное и смежное расположение целых рядов кресловин. А из объяснений профессора Щукина вытекало, что эти чаши — закономернейший результат воздействия оледенений.

Любой ледник, залегший в выемке на склоне горы, неумолимо стремится превратить ее именно в цирк. Но он не выпахивает и не выкапывает ее — ведь это не экскаватор. Ледник огладил, отшлифовал лишь дно впадины. А кто же объел, обтесал отвесные стены цирка?

Виновник известен. Это... климат. Да, приледниковый климат с его температурами, то и дело переходящими через ноль градусов. Раз такие переходы часты — значит, и в трещинах, пронизывающих скалы, столь же часто то замерзает, то оттаивает вода. Она размораживает, раздвигает трещины, и, таким образом, к обычному выветриванию склонов присоединяется еще и морозное выветривание.

В щелях между ледником и стенами цирка морозное выветривание особенно интенсивно разъедает склоны гор, как бы подкапывая их. Подточенные участки скал рушатся, из них потом образуются морены. А самый склон, подкапываемый снизу, становится с каждым обвалом все круче, пока не превращается в отвес. В дальнейшем задние и боковые стены, окружающие ледник, расступаются все шире, но продолжают оставаться отвесными.

Все это было про ледники. Для Псеашхо такой удивительный механизм подкопа под гребни гор — сущая правда. Но на Аибге нет ледников, а снежники в середине лета стаивают. Почему же так правильно кресловидны, словно архитектором построены, цирки Аибги? В науке и на это уже известен ответ. Оледенение здесь существовало прежде. Цирки — его следы, свидетели былого, древнего оледенения, свирепствовавшего здесь, вероятно, в ту же пору, когда и на равнине Севера лежал великий материковый ледник...

Конечно, это наука не простая. Возможно, что и только что приведенное объяснение образования цирков кого-то отпугнет ученостью. Но я слушал лекцию о цирках, как поэму: мне становилось ясно, почему они как бы подвешены на определенной высоте в виде балконов в верховьях каждой долины на былом уровне снеговой границы — это цирки моей Аибги; почему бывают сгруппированы в лестницы (их ступени отмечают не только выходы стойких пород на дне долин, но и этапы поднятия снеговой границы при потеплении и отступании ледников) — это о водопадных ступенях в верховьях Ачипсе.

Теперь я знал, что встречу цирки и на многих других хребтах, превышающих 2000 метров — уровень, выше которого наверняка действовало древнее оледенение.

Цирки не только «живут», но способны и отмирать. Изменится, потеплеет климат, поднимется снеговая граница, сократятся или исчезнут ледники и снежники, некому будет больше «подметать» и удалять щебень, и тогда цирки будут засыпаны осыпями: из сферических чаш они постепенно превратятся в конические воронки, а дно этих водосборных воронок изроют своими ветвящимися верховьями ручьи. Ведь и это я видел в Первом цирке Аибги, а над причинами не задумывался...

Нас научили читать, как в книгах, в обрезах горных пород (теперь пришлось выражаться геологически — в обнажениях) историю формирования гор. Незыблемые, казалось мне, хребты вдруг утратили свою извечность, как бы зашатались, оказались построенными из глинистых пластов, настланных друг на друга, как скатерти, из мергельных и песчаниковых плит, из крошащегося ракушечного известняка, из окаменевших скелетов невесть когда живших организмов. Грандиозные памятники, гробницы миллиардов некогда кишевших жизней... И невольно возникала мысль: неужели и мои краснополянские святыни — дворцы, замки, крепости, мои Псеашхо и Аибги тоже окажутся лишь обкусанными ломтями, фрагментами древних кладбищ, нагромождениями окаменевших скорлуп?

Сначала мне показалось, что с утратой мнимой незыблемости горы потеряли и часть своего величия. Шаткие, невечные, переменные... Никакие не алтари, не троны. Вершины — это всего лишь недоеденные речной эрозией огрызки существовавших ранее плоскогорий. Самая величавая скала — объедок, руина.

Мысль работала и дальше. Хорошо, вершины — остатки, выкроенные размывом из исходных плоскогорий, то есть из чего-то еще более величественного. А это нечто большее само как-то произошло. Значит, плоскогорья были некими силами подняты на такую высоту, что из них при разрушении могли получиться вершины. А до того, как подняться, плоскогорья были выровнены размывом; еще ранее недра их были смяты в складки, а до складчатости построены из напластований, отложенных в море. Отсюда еще один вывод: до смятия и поднятия каждый из этих пластов был некогда морским дном...

Можно ли, хотя бы в самой общей форме, обнять все это? Пытаюсь, и в мыслях встает картина еще большего величия. Величия исполинских размеров, непомерных масштабов, бездонных сроков.

Учение о ландшафте

Молодых университетских географов обучали не только истории рельефа. Вся природа, совокупность всех ее отдельных сторон — климата, вод, недр, почв, жизни, все перекрестные многострунные связи между ними, создавшие ландшафт Земли и любого участка ее поверхности, раскрывались перед студентами. Было время, когда география казалась мне большой адресной книгой, отвечавшей на вопросы, где что находится, помогавшей ориентироваться в пространстве. Теперь же оказывалось, что география была не только описательной наукой. Она вырастала во всеобъемлющий свод знаний обо всей приповерхностной ландшафтной сфере Земли.

Как созвучно это было всем моим кавказским впечатлениям и представлениям! И как хорошо, что понятие ландшафт значило не только то же, что и пейзаж, как мне казалось прежде, обнимало собою не только внешний вид местности, а и все, что не видно, но познано. Горно-черноморский, краснополянский ландшафт, конечно, включал в себя видимый облик Псеашхо, Аибги и Ачишхо с их снежниками, лугами и лесами. Но теперь я знал, что в состав ландшафта входят и недра этих гор, вздыбленные по еще неведомым мне надвигам; что в ландшафте запечатлелись и воздействия древних оледенений — то леденящие, то шлифующие, и смены горно-долинных ветров, и сложные связи рельефа с растительностью, и еще многое другое. Более того, ландшафт отныне переставал для нас быть чем-то только сегодняшним, современным: он жил, развивался, рос, за ним стояла, по его чертам читалась и в нем же многое объясняла история. География обогащалась познанием прошлого, дополнялась палеогеографией.

Профессор Мазарович приоткрыл нам на своих лекциях необозримые тайны былого — историческую геологию. Эта наука оказалась совсем не хаотическим нагромождением ярусов, эр и ихтиозавров, как представлялось раньше. Перед нами раскрылась изумительная эпопея жизни Земли со своими ритмами, этапами расцветов и захирений. Это была летопись чередования периодов покоя и периодов потрясений, трагедий, и вместе с тем летопись неуклонного усложнения, обогащения, прогресса жизни.

...Качались в своих глубоких океанских «ваннах», а иногда выплескивались за их пределы на соседние равнины целые моря и океаны; прогибались, одновременно заполняясь наносами, впадины; торосились, как льдины, сминались и дробились геологические напластования; дыбились горные страны, неся на своих поверхностях шрамы, зарубки и следы уровней древних равнин. Плодились диковинные чудовища, словно природа экспериментировала, что можно создать еще хитрее, еще умнее приспособленное к внешним условиям. Но тысячи опытов оказались неудачными — в результате в морях и на суше вымирали целые флоры и фауны...

Обо всем этом Мазарович говорил патетически красочно, находя слова, достойные величия описываемых событий.

Больше всего в его лекциях мое внимание привлек, конечно, Кавказ. С жадным интересом, словно слушая сказителя эпических былин, следил я, как формировались эти горы от эпохи к эпохе. На их месте особенно долго плескались моря, а возникавшие временами складчатые структуры недолго существовали в виде выступов суши. Казалось, я так и не дождусь лекций, в итоге которых Кавказ воздвигся бы перед глазами в своем современном виде. Мы еще не знали, что в те годы неотектоника (наука о новейших движениях земной коры) лишь зарождалась и что профессор Мазарович и сам еще не мог тогда «построить» перед нами эту горную страну до конца. Хорошо рассказывая об истории недр, он поневоле становился поверхностным, когда доходил до этапов образования ныне существующего рельефа Кавказа.

Конечно, бывало, что и студенты многое пропускали мимо ушей. Даже самые увлекательные лекции подчас утомляли, и мысль отвлекалась чем-нибудь посторонним. То писал записки соседке – маленькой светлой Наташе... То рисовал очертания краснополянских гор: на обложке скольких тетрадей с конспектами высились маяками пирамиды Аибги!

Учение о ландшафте... Оно вырастало из чудесного взаимопроникновения геологии с географией. Исторически развивающаяся природа оказывалась при всей своей сложности единым целым, подчинялась стройной системе геолого-географических законов. Напомню, насколько более полной стала для меня красота краснополянских гор, когда я проник в их всего лишь вчерашнее прошлое – в историю Черкесии. А в какие же бездны времени уводило теперь историко-геологическое, палеогеографическое познание любимых мест? Становилось ясно, что и всей жизни будет мало для их полного постижения.

Так родилась во мне потребность изучить, исследовать все тайны природы Красной Поляны, все пути и причины формирования ее рельефа.

Близилось лето, полевая практика. Студенты старались устроиться в различные экспедиции коллекторами. А что, если попасть в качестве практиканта в Кавказский заповедник? Был же Георгий Владимирович практикантом университета в заповеднике!

Смущенный, не умея как следует и рассказать о своем желании, обращаюсь к декану. Профессор Борзов участливо выслушивает, спрашивает, справлюсь ли я с самостоятельной исследовательской работой. Отвечаю, что попытаюсь справиться, проштудирую нужные методики и инструкции... Профессор ведет меня в Зоологический музей и там – в маленькую комнатку, в которой сидит симпатичный пожилой человек с густой каштановой бородкой. У Василия Никитича Макарова добрые лучистые глаза.

Старики встречаются как большие друзья. И когда Борзов рекомендует меня Макарову для самостоятельной работы (это студента-то, третьекурсника!), научный руководитель управления всеми заповедниками страны — это и был Василий Никитич – говорит:

– Ну что ж, поможем. Именно в Кавказский?

...С кем же ехать? Еще на первой учебной практике в Крыму я приметил студента Володю, выделявшегося упорством в работе, дотошностью и серьезностью. Мое предложение заинтересовало его. Ехать с нами была приглашена и Наташа.

Чем мы будем заниматься? Что наблюдать? Все. Всю природу, весь рельеф, распознавать его историю. Но, может быть, это уже известно?

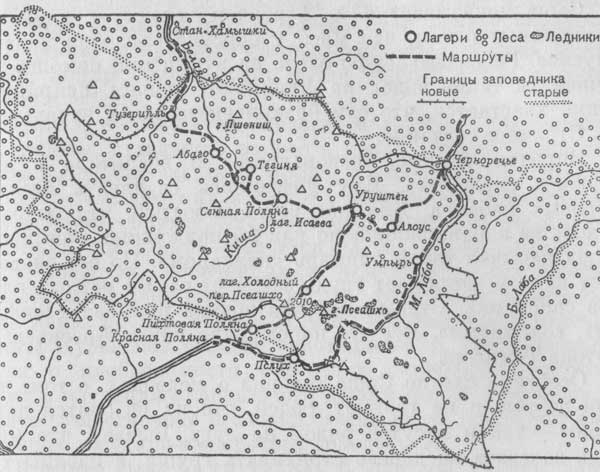

Какое там известно! Даже такие популярные места, как Кардывач и Рица, до неузнаваемости искажены на картах. Сводной работы о рельефе заповедника, об истории этого рельефа нет. Геоморфологической карты заповедника тоже нет. Значит, нам есть что делать! Но как мы будем это делать?

Собрались втроем и явились на консультацию к известному кавказоведу профессору Добрынину, готовые впитать и выполнить любые советы. Борис Федорович спокойно выслушал нас, одобрительно просмотрел ворох изученной литературы по району, которую мы ему притащили, и... не напутствовал нас ничем, кроме самых общих фраз. Вышли от него с пожеланиями успеха в работе, но без твердых рецептов, как работать.

Один из старшекурсников, увидев, что мы обескуражены, утешил:

— Ничего, ребятки, не робейте. Это даже полезно, когда молодежь пускают, как с лодки в воду прямо на глубоком месте, чтобы научить плавать. Кто своей головой нащупает путь к исследованию, из того и толк выйдет. Александр Александрович Борзов так и говорит: «Не поплакав на борозде, пахать не научишься».

Это что же, значит, мы едем плакать на борозде? Нет, подготовимся как только можем. Изучаем «Полевую геологию» академика Обручева, инструкцию профессора Эдельштейна по наблюдениям ледников. Кое-что проясняется — уже видим возможность вести нужные измерения и записи...

К заповеднику с севера

В Белореченской выходим из поезда Москва — Сочи и на рассвете пересаживаемся на уютный домашний поезд, везущий нас по майкопской ветке.

Въезжаем в предгорья. В обрывах скал видны косые напластования: слоеный каменный пирог из более твердых и более мягких пород. Совсем косые на вид хребты. Это чешуевидные несимметричные ступени — куэсты. Как и разделяющие их перекошенные продольные долины, они появляются в рельефе с неумолимой, словно в математике, логикой.

Поперечные реки, текущие в ту же сторону, в которую наклонены пласты, прогрызают предгорные гряды теснинами. Они вымывают податливые породы из-под более стойких известняковых пластов, которые в результате обваливаются. Так без конца подновляется, освежается крутизна обрывов стойких пород, поддерживается их отвесность. Там, где мощнее податливые пласты, вырабатываются обширные продольные понижения — целые долы между параллельными куэстами.

Какая стройность, законность в природе! Мы почувствовали себя скульпторами, способными еще раз изваять именно этот рельеф. Иным он и не мог бы получиться при такой слоистости и неравностойкости материала для ваяния.

Поезд уперся в тупик у станицы Каменномостской. Каменный Мост — это туннельный участок реки Белой, которая прорывается здесь сквозь промоины в известняке. Вспоминаю из своих исторических разысканий, что над обрывами этого Каменного Моста стояло «мехкеме» — судилище горцев. Заподозренных в измене сбрасывали прямо в пропасть. Гибель в порогах считалась неизбежной, но чудом выплывший подлежал оправданию.

Путь вверх по Белой совершаем на конной линейке, встретившей нас по поручению дирекции заповедника. Каменномостское ущелье — первая большая радость на этом пути. Типичная сквозная «долина прорыва» в куэстовой гряде. Отвесные обрывы косонаклонных известняковых пластов, прорезанных широкой и мощной рекою. Пласты наклонены навстречу нашему пути от гор к равнине. Выше по течению они все больше поднимаются над водой, и долина воронкообразным раструбом расширяется — ведь из-под высоко задранных здесь стойких пластов выступили податливые, легче размываемые слои.

Если бы такая же четкость связей недр с рельефом продолжалась и дальше на юг! Но нет, там нас ждут куда более запутанные загадки рельефа.

Южнее обрывов Скалистой куэсты лежит привольная котловина с несколькими ярусами пологих площадок, на которых разместилась станица Даховская. Эти ярусы — речные террасы. Прежде здесь жило черкесское (абадзехское) племя дахо. Отсюда получил свое имя и Даховский отряд генерала Геймана, памятный для Сочи и Красной Поляны.

Густые леса на хребтах. Внизу уже лето, а выше в горах зелень еще полна весенней свежести.

С одного из поворотов долины над зеленью виден кусок пронзительной белизны. Еще не стаявший снег на горе Пшекиш.

Все гуще и глуше леса. Въезжаем во второе ущелье с непоэтичным названием Блокгаузное. Оно не известняковое, а гранитное. Река, поистине Белая от сплошной пены, обезумев, мчится в гладком и крутостенном цельнокаменном желобе. Но даже здесь мы различаем горизонтальные зарубки на отвесных стенах — остатки уровней древних террас; как раз по ним было легче всего проложить дорогу. А пожалуй, плохо, что такие поперечные ущелья называют «долинами прорыва». Река тут совсем не прорвала преграду. Она пропиливала гряду сверху вниз по мере того, как постепенно выдвигалось снизу вверх само это препятствие. Представьте, что здесь не пила опускается на перерезаемое бревно, а само бревно подается вверх под зубцы распиливающей его пилы...

Новое расширение долины. Хамышки. Мирно раскинувшаяся среди садов и кукурузных полей станица. А когда-то это было грозное горное гнездо последних непокоренных абадзехов и главная база «загорных» убыхов и краснополянцев — ахчипсовцев, откуда они снаряжали свои набеги на русские казачьи линии.

Дорога камениста и ухабиста, выматывает душу. Предпочитаем сойти с линейки и идти пешком. Новое ущелье, менее крутосклонное. У его скал кирпично-красный цвет, неожиданно контрастирующий с зеленью леса и голубизной воды. Здесь и почва красная, как в тропиках. Но она покраснела не под влиянием сегодняшнего климата. Ее окраске помогло разрушение коренных песчаниковых плит. Даже ручьи, бегущие из ближайших лощин, несут в Белую красновато-мутную воду. А сами песчаники стали красными по явно климатической, впрочем, очень древней причине. Это сцементированные пески допотопных пустынь, существовавших здесь более двухсот миллионов лет назад. В сухих жарких пустынях накапливались окислы железа — вот и возник красный песок.

Мост через Белую привел нас в небольшой поселок со старочеркесским названием — Гузерипль. Здесь на глухой лесной поляне близ знаменитого большого дольмена помещалась в те годы дирекция Кавказского заповедника.

Смирнов-Чаткальский

Нас принял местный ученый-географ. Настораживала его театрально громкая двойная фамилия: Смирнов-Чаткальский. Пахло апломбом провинциального тенора: обладатель этой фамилии явно пристроил к слишком частому «Смирнову» название Чаткальского хребта Средней Азии, чтобы звучать наподобие Семенова-Тян-Шанского.

Шеф держался не очень приветливо и огорошил нас лобовым вопросом о самой цели нашей поездки.

— Неужели вы считаете, что такие исследования могут быть кому-нибудь нужны?

Было от чего растеряться. Мы откровенно думали, что они нужны прежде всего самому заповеднику. Разве не полезен этому научному учреждению всякий новый вклад в познание его природы, всякое упорядочение представлений о географии его территории? Разве не поможем мы нашими работами последующим исследователям — почвоведам, ботаникам, зоологам, климатологам? Разве не выявим неправильность карт?

Смирнов-Чаткальский иронически выслушал вас и произнес:

— Изучать заповедник ради самого заповедника, развивать науку ради науки — мертворожденное дело, порочный круг. Что вы дадите практике, хозяйству?

Упрек серьезный. Но в нем звучит и крайность: требование, чтобы из любого научного достижения можно было немедленно шить сапоги.

А мы по неопытности еще не умели ответить, что геоморфологические исследования важны для изучения древних металлоносных россыпей, для усовершенствования рисовки рельефа на картах и мало ли еще для чего...

Меня осенил один довод, казавшийся в ту минуту исчерпывающе убедительным. Я сказал:

— Но ведь «инвентаризация территории», стоящая в плане работ заповедника, имеет и оборонное значение! Разве военно-географические выводы из исследований — это не служение практике?

Смирнов-Чаткальский занервничал, заерзал, в глазах заиграла недобрая сумасшедшинка; тоном морализующего пастора он произнес:

— Я не ожидал от вас таких рассуждений. Вы допускаете политический ляпсус. Мы говорим о неуязвимости наших рубежей, имеем все возможности разбить врага на его собственной территории, а вы предлагаете учитывать оборонное значение чего? — гор Кавказского заповедника! Это же равносильно допущению мысли о проникновении противника на Северный Кавказ!

Я еще пролепетал ему что-то насчет приграничности гор Черноморского побережья, но было уже ясно, что этого человека доказательствами не перешибешь. В сущности, зачем мы с ним вообще говорим? Ни мы ему, ни он нам не нужен, работать сумеем и без него...

Сквозь царство зубров

Теперь нас четверо: нам придан рабочий при лошади — мрачный и угловатый юноша Саша. Нас предупредили, что это человек лесной, людей не видавший, малограмотный — чтобы не удивлялись.

Перед нами главный маршрут через заповедник с выходом к Холодному лагерю Псеашхо и другим знакомым местам. А до этого пять дней транзитного пути через несколько перевалов, через глубины заповедника, по лесам и лугам, а в июне еще и по снегам.

Иду тут впервые, еще совсем не знаю ни дороги, ни достопримечательностей, ожидающих нас на этом пути. Но впереди Красная Поляна, и я счастлив вести Наташу с Володей словно к себе домой, «в свою страну». И началась эта «страна» сразу же по выходе из Гузерипля. Даже на незнакомой тропе уже понятным, уже любимым был весь обступивший нас ландшафт.

Лаковая листва понтийского рододендрона тонула в лиловой пене его роскошных цветов. Блестела глянцем лавровишня, кололся падуб, вились плющи. Юг, черноморский юг, переплеснулся и сюда, на северный склон. Очевидно, этому помогли «Колхидские ворота» — понижение Главного хребта Кавказа между Ачишхо и Чугушом. Но почему этого вечнозеленого подлеска не было видно до Гузерипля? Ведь там ниже и, значит, теплее, да и достаточно влажно, чтобы расти пышным широколиственным лесам. Впрочем, всегда ли там теплее? Зимой при вторжениях арктического воздуха с севера именно предгорья охватываются его холодом. Мощная на севере, к югу эта «воздушная масса» становится все тоньше, в Предкавказье она не превышает пятисот метров по вертикали. Вот почему она и влияет только на предгорья. Холодные массы воздуха подклиниваются под океан теплого воздуха юга, и получается, что горный мир, паря над холодом подножий, утопает в верхнем, более теплом воздухе. Не холод над теплом, а тепло над холодом. Высотная зональность оказывается как бы опрокинутой.

В течение всего подъема продолжались встречи со старыми друзьями: и с пихтовым лесом, и с вечнозеленым кустарником, и с первыми стеблями высокотравья. Мы поднимались на хребет, именуемый Пастбищем Абаго, а я невольно сравнивал: вот это, как на Аибге... А это лучше, чем на Псекохо... Я так постепенно и долго вживался в душу здешней природы. А Наташа с Володей видели все это впервые и сразу в такой дозе!

Но вот и для меня появилось нечто новое. Это было первое, что несколько оживило угрюмого и неразговорчивого Сашу. Он начал читать следы на тропе, там, где мы еще ничего не различали.

— Вот олень шел... Кабан рыл... Медведь грыз...

Вскоре мы поняли, что тропы глубин заповедника буквально испещрены следами зверей, и сами научились читать эту письменность. Не только наши желания, казалось, сам воздух наполнился ожиданием встречи с дикими животными. Мы чувствовали, что все это безмолвие живет, что за всеми деревьями притаились следящие за нами четвероногие обитатели дебрей...

Саша показывает нам барсучьи следы и удивляет сообщением о том, что мясо у барсука съедобное и даже вкусное. Рассказывает об охоте на куниц при помощи ловушек (я такие видел на Лашипсе), причем непринужденно хвастается, что сам браконьерствовал в заповеднике. Странное создание.

Впрочем, видимо, браконьерство и воспитало в нем зоркость следопыта. Ему доводилось сваливать десятипудовых кабанов. Для нас было новостью, что спереди туловище кабана защищено как бы подкожным панцирем. Саша называл такой панцирь «калканом». По его словам, этот калкан защищает грудь зверя от самых острых клыков соперника. Старых кабанов юноша называл «секачами», «одинцами». Все это напоминало книги Арсеньева и Сетон-Томпсона...

Особенно охотно Саша говорил о медведях, о том, что они добрые и не трогают людей, что их не боятся даже серны — так и пасутся рядом на лугу. Бывает, что медведь залезает на дерево стряхивать груши, а кабаны тут как тут — сбегаются воспользоваться его любезностью и подбирают упавшие фрукты.

...Лес сменился альпикой. Сочные молодые луга занимали весь округлый верх Пастбища Абаго. Называю друзьям новые для них цветы — примулы, эритрониумы, рябчики... С первого же холма открылся неохватный кругозор.

Подобная Чугушу, видному с Ачишхо, здесь вставала перед глазами огромная обрывисто снежная Тыбга. От нас ее отделяла глубокая лесистая долина Малчепы. Для меня эта долина опять-таки была лишь вариантом виденной с Ачишхо: Малчепа здесь «исполняла обязанности» Ачипсе.

Малчепа... Когда-то ее долину называли «царством зубров». В ней этих древних быков водилось особенно много. Во всем теперешнем заповеднике их насчитывалось свыше тысячи голов. До революции их охраняли для великокняжеских охот, и уже это озлобляло местных охотников. Браконьеры не упускали случая загубить зубра даже тогда, когда им и не удавалось воспользоваться ни шкурой, ни мясом. Охотники рассуждали так: истребим зубров — не будет и запретов на охоту— весь зверь тогда нам достанется...

Не отставали в истреблении зверя и сами «хозяева» заказника. Роскошный том «Кубанская охота» сохранил репродукции старинных фотографий «светлейших» охотников, попирающих ногами туши убитых туров и серн, оленей и зубров.

Правда, и среди этих «хозяев» находились просвещенные головы, ставившие вопрос о более серьезном заповедании западнокавказской природы. Известно, например, письмо[1] великого князя Сергея, владевшего заказником, августейшему брату, числившемуся президентом Академии наук, где Сергей жалуется на то, что был одинок в своих «заботах, попечениях и усилиях» о сохранении кавказского зубра, и говорит о готовности вырабатывать меры по его охране «путем объявления нагорной полосы Кубанской области заповедной». К рассуждениям князя о необходимости обеспечить приоритет русской науки в изучении «кавказского дикого быка» присовокуплялась существенная оговорка: «если на то последует высочайшее государя императора повеление».

Оговорка была не случайна. В царской России даже великокняжеские здравые мысли не гарантировали успеха делу. В 1914 году совет министров Российской империи выразил это ясней ясного: «Охрана редких зоологических пород не отвечает понятию общеполезной государственной меры, ради осуществления которой можно поступиться неприкосновенным вообще правом частной собственности». «Вообще неприкосновенная» в условиях капитализма частная собственность решала дело.

Егеря великокняжеской охоты все же как могли охраняли зубров. Но в годы гражданской войны звери остались без всякой охраны. Их уничтожали и браконьеры-охотники, и скрывавшиеся в лесах бело-зеленые банды. В 1919 году истребителям зубров «помогла» и страшная эпидемия, точнее — эпизоотия, ящура и сибирской язвы.

Охотники из Хамышков, Даховской и Псебая до сих пор хранят в изустных преданиях истории о варварском истреблении зубров своими односельчанами. Они убивали животных в спортивном азарте, оставляя мясо и шкуры волкам. Один житель Даховской имеет на своей совести восемнадцать убитых зубров; его «единомышленник» из Псебая загубил семь стельных самок...

Шел 1920 год, год еще не закончившейся гражданской войны и разрухи. Но даже и в это суровое время находились люди, пекшиеся об охране природы. Краснодарские энтузиасты из музейной секции отдела народного образования во главе с профессором Григором просили свой Кубано-Черноморский революционный комитет обеспечить охрану зубра. И краевой ревком, едва лишь справившийся с белыми армиями Улагая, Шкуро и Фостикова, вынес постановление[2], запрещающее в северной части теперешнего заповедника охоту, рубку леса и рыбную ловлю. Уцелевшее поголовье зубров бралось под особую охрану.

В 1923 году Кубано-Черноморский исполнительный комитет распространил заповедный режим и на южный склон Западного Кавказа. Площадь заповедника достигла 270 тысяч гектаров. Но все эти местные декреты не были подкреплены главным — обеспечением действительной охраны заповедных земель. Декларации не укрощали распоясавшихся браконьеров, а лишь подстегнули их к завершению черного дела.

12 мая 1924 года декретом Совнаркома РСФСР был учрежден Кавказский государственный заповедник. Но самый драгоценный и редкий зверь, которым были горды эти горы,— кавказский зубр — был к этому времени выбит почти поголовно. Не сразу удалось организовать действенную охрану трудноприступных гор. Остатки зубров гибли под снежными завалами в тяжелую зиму 1923 года, от новой эпизоотии, поразившей и домашний скот в 1924 году... 1927 год — мрачная дата уничтожения последнего зубра на Западном Кавказе.

В Гузерипле мы слышали, что зоологи заповедника выдвинули смелый проект восстановления зубрового стада на Кавказе путем завоза сюда гибридных зубробизонок из Аскании-Нова с Украины и чистокровных самцов-зубров, уцелевших в некоторых зоопарках. Зоологи уже через год-два должны были приступить к закладке нового «зубрового парка»... Заповедник стремился вернуть природе ее утраченные богатства[3].

А пока перед нами простиралась огромная лесная долина — Долина зубров, лишенная зубров.

На удобнейшем панорамном пункте, откуда в упор просматривается вся Тыбга, поставлен пустой домик, скорее сарайчик. Это горный приют, лагерь Абаго. Как и в знакомом мне Холодном лагере Псеашхо, внутри никакой мебели, только нары. В полу прорезь для очага, в дождь можно топить по-черному. Но вечер ясный, и мы жжем костерок перед лагерем.

Давно ли, попадая на такие ночлеги, я терялся, не представлял, что надо предпринимать, и замирал в блаженной бездеятельности... А теперь за плечами был уже опыт и пример — как вели себя на ночлегах Лена и Всеволод, сколько полезного успевал сделать Георгиади, как по-домашнему уютно умела обжить любую ночевку Женя... Я уже знал, как это сохраняет и даже восстанавливает силы — а нам теперь предстояли ежедневные, точнее еженощные, «полевые» ночлеги. Из дневных маршрутов и этих ночей должно было складываться нормальное течение жизни, работа в продолжение целого лета в трудном и безлюдном горном районе. Сохранение здоровья, бодрости и полной трудоспособности было одной из наших обязанностей наравне с делами исследовательскими.

Словом, теперь я могу даже задавать тон друзьям: добываю воду, приношу охапку сучьев для костра, устраиваю мягкие ложа на нарах. Но и на спутников не пожалуешься — все делаем быстро, варим вкусный суп и кашу, пьем кофе со сгущенным молоком. И при этом успеваем любоваться сменой лиловатых и розовых закатных красок на снегах и обрывах страшной Тыбги...

Всего одна ночь в этом лагере, и утром мы уходим. А в душе уже ощущение нежности к нему, к нашему первому домику на пути через заповедник...

Тропа выводит нас на самый водораздел, полого округлый гребень Пастбища Абаго.

Идем по гребню с видами по обе стороны хребта. Сам по себе скромный и монотонный, он словно специально воздвигнут на междуречье Малчепы и Безымянной, как помост для зрителей, чтобы радовать их панорамами.

Перед нами пологая пирамида, которую тропа обходит косогором. Раньше ее выразительно называли Абаго-Нос. Кто-то присвоил ей сравнительно безличное имя — гора Экспедиции. Наташа вскрикивает и бежит к появившемуся на склоне этой горы первому на нашем пути снежному пятнышку.

— Куда ты?

— Сейчас, сейчас, я к снежку.

— Опомнись, до него же не меньше двух километров!

Вот так же когда-то и краснолицый побежал за снежком...

Теперь Пастбище Абаго заповедно, а прежде и здесь пасли скот. Об этом напоминают пятна сорняков, сочная ядовитая чемерица, отмечающая места былых балаганов, да и само название этого хребта. Даже наш Саша знает прежние наименования полян. Для него это — Самоваровы балаганы, поляна Горского, Семенов балаган...

Мы с Володей уже начинали спорить об уровнях ледниковых цирков, об их ярусах, о высоте снеговой линии. Наташа потом призналась, что ее пугали наши споры. Девушка захлебывалась первыми впечатлениями от природы в целом и еще не могла совмещать этого упоения с аналитическим взглядом исследователя, с анатомированием деталей.

«Какие цирки? Где они видят ярусы?» — робко думала она про себя, страшась признаться в своей слепоте.

Цирки различать мы умели, а вот зверя... Словом, нам не везло. Заповедные животные дразнили нас обилием следов, но сами нам не попадались. Сколько я ни напрягал зрение, пытаясь разглядеть их издали, хотя бы таких же маленьких, как тогда на Псеашхо, все было напрасно. Не видел их и такой зоркий лесной человек, как Саша. Лишь изредка из-под ног вспархивали и в панике улетали горные тетерева.

Второй день пути. Ликующе цветут весенние луга. Гремят вздувшиеся от усиливающегося таяния снегов реки.

Заповедник поддерживает в хорошем состоянии мосты на тропах. Опередив «караван», перехожу по мосту речку Безымянку. Вступил на доски и вздрогнул: слева от моста прямо в реке, всеми четырьмя копытами в воде, стоит красавец олень. Статный рогач обкусывает прибрежные кусты. Нетерпеливо машу показавшейся вдали Наташе, но олень уже заметил меня и с гордо поднятой головой пошел вброд через самую бурную часть реки. Наташа подбежала, когда он скрывался в кустах. Чувствую себя словно виноватым перед нею — я видел, а она почти нет, говорит, только мелькнуло что-то в кустах, а передо мною он стоял во всей красе — гордое лесное божество...

Значит, все это действительно правда, такими красавцами населен здешний лес, и вот как близко удается их видеть!

На третий день пути Саша обещает показать и показывает нам туров. Он знает, что неподалеку от тропы есть солонец. Так в заповеднике называют не почвы, а выходы минеральных рассолов и соленосных пород.

Копытные любят лизать соль, а с нею, быть может, вводят в свой рацион и какие-нибудь другие нужные организму рассеянные химические элементы. Животные солонцуются, и тут-то их легко подстеречь на близком расстоянии. Мы наблюдаем за табунком туров метров с пятидесяти.

Местами солонцы создают искусственно. «Заряжать» их солью — одна из обязанностей наблюдателей.

Прошли годы, пока я, работая в Поляне, увидел первых туров на Псеашхо. А тут с первых же дней олень, туры — а как же иначе, ведь заповедник!

Дикая баба

Пересекли крупную реку Кишу и вышли на одно из глубинных урочищ заповедника — на Сенную поляну. Здесь когда-то егеря княжеской охоты заготовляли сено для зубров.

У домика Сенного лагеря людно, а нашу вьючную лошадку Машку восторженно приветствует своим ржанием целый табун коней. Здесь сегодня большой день. Сенная поляна — место своеобразных общих собраний работников охраны заповедника. На такие слеты наблюдателей люди сходятся за сотню километров по трудным тропам, через высокие перевалы. Эти люди с винтовками не только караульщики. На них лежат нелегкие обязанности — по пути на слет ремонтировать тропы, распиливать упавшие стволы, чинить мосты...

Клеенчатые тетрадки в их полевых сумках хранили уже немало наблюдений, ценных для науки, регистрацию встреченных следов, поведения и режима питания зверей, фенологию (сроки сезонных событий, происходящих в природе). Ежегодно совершали наблюдатели и труднейшие высокогорные маршруты по учету туров и серн, а осенью по голосам подсчитывали ревущих оленей...

Высота более 1200 метров над морем, но мы сидим на этой поляне, как в глубоком колодце. Его стены — не только стволы пихт, но и высокие крутые хребты. Правее и вниз по Кише — гордая Джуга, вверх по Кише — отроги грозного Джемарука. Прямо над лагерем склон Аспидного хребта, через который мы перевалим завтра. А поляна заросла высокой травой и густым малинником.

Наблюдатели — добрый, хороший народ. Многие уже свыше десяти лет в заповеднике, любят и ценят его природу, знают все тропы и повадки зверя, пешком исходили обширные и труднодоступные территории. Они непременные участники тех экспедиций, которые проводили в заповеднике опытные природоведы. Это была хорошая школа. Наблюдатели многое узнали от ученых и с их помощью стали и сами зоркими пытливыми натуралистами, а не просто «егерями охраны».

На слет собираются не только наблюдатели, но и ученые. Вот молодой зоолог Юра Аверин, сам похожий на статного оленя. А вот знакомый мне по Красной Поляне ботаник Соснин... Вечером у костров звучали рассказы о походах и приключениях, о вечном риске при выслеживании браконьеров, о несчетных встречах со зверьем. Находились и такие рассказчики, которые легко и незаметно переходили с описания реальных фактов к самым озорным фантазиям и легендам.

Одной из таких легенд была история о... Дикой бабе. Притчу эту рассказывали всегда увлеченно, да и как было поначалу не верить таким, например, подробностям:

«В девятьсот двадцать четвертом году, в тот самый год, когда бандиты вот на этом хребте профессора Исаева убили, через заповедник туристы шли. Группа была недружная, ссорились, разбредались, и когда к Красной Поляне подходили, недосчитались одной туристки. Заявили в милицию, с неделю спасательные партии ходили, хотели пропавшую по следам найти, но женщина как провалилась.

Тут уж кто что думал: и что утонула, и что зверь задрал, и что бандиты... А она, видать, жива была, только со страху ума лишилась да и перешла на дикую жизнь. Месяцев через пять мы на обходах стали ее следы замечать. А на Кише даже ее пещерку обнаружили, куда она каштан да орехи запасала. Уж как она зиму переносила — подумать страшно. Потом ее издали и видеть стали, а туристов Дикой бабой пугать.

Туристы, конечно, интересовались, как бы это на нее поглядеть. Ну, а мы — сказку сложили, что она по ночам подбирается к лагерям, где туристы ночуют, да и крадет самых красивых. Ой, смеху было!

А потом стали замечать, что не одна живет Дикая баба: у нее ребенок в лесу народился. Много у нас споров было, как с ней быть. Одни на облаве настаивали, считали, заарестовать надо. Другие вызывались уговорить ее миром — дескать, ради ребенка. Однажды обложили ее, как волка, она на скалу забралась и с ребенком годовалым на руках. Визжит, кричит — не смейте, говорит, меня трогать. Если подойдете — со скалы брошусь. А обрыв глубокий — у Чертовых Ворот это было, взглянуть страшно. Так от нее и оступились. Следить продолжали, начальству докладывали.

Одну зиму на Пшекише прожила, другую на Гефо. Узнала, что мы в лагерях спички сухие оставляем в запас да продуктишки кое-какие, наловчилась выкрадывать, сама костры запаливала — и ничего, аккуратно, всегда за собою потушит, лес не зажгла ни разу. А одну зиму, когда у нее пацаненок родился, так даже и прожила тут в лагере — мы же сюда зимой редко когда заходим».

— Что, в этом самом лагере?

— Ну да, в Сенном. Вот тут для ребенка вроде люльки сделала, а тут сама спала. А вещи у туристов крала. У одних рюкзак со штанами, у других, глядишь, клеенку. Так и оборудовалась. А потом у одной группы палатку стащила — ну, тогда стала совсем как экспедиция, с шиком зажила.

Впечатление о достоверности рассказа так усугублялось реальными названиями и деталями, что и сами наблюдатели, в немалой степени соавторы этой легенды, заслушивались. Искусство рассказать о Дикой бабе как можно правдоподобней, крепче сбить с толку непосвященного новичка и заинтересовать своих же сослуживцев ценилось особенно высоко.

Один из самых опытных наблюдателей, Александр Васильевич Никифоров, ставил сегодня новый рекорд. Общий интерес вызвал тезис о самоснабжении Дикой бабы за счет похищения имущества у туристов — это была при нас рожденная импровизация. Сколько неувязок, сколько несведенных линий сюжета ликвидировалось этим объяснением! Становилось понятно, как она не замерзла, откуда брала спички...

Наш юный диковатый Саша с мрачным видом поднялся от очага и ушел в темноту — очевидно, присмотреть за лошадью. Его нелюдимость уже была предметом шуток со стороны наблюдателей. Шуток не над ним, а над нами. С их точки зрения, дирекция подшутила над молодыми исследователями, дав нам в сопровождение неотесанного лесного парня, когда можно было прикомандировать опытного наблюдателя, знающего заповедник.

Работники охраны любили работать с учеными, ценили творческий и бескорыстный характер их деятельности, по-дружески делили с ними лишения, выручали из беды. Конечно, они могли бы помочь и нашей молодой группе. Но ведь для дирекции мы были только студенты-практиканты — вот и пожалели для нас опытного человека.

Словом, шутки над нами и над нашим Сашей имели под собою нешуточную основу...

Сегодня Никифоров превзошел самого себя. Он заключил легенду о Дикой бабе неожиданным для всех присутствующих аккордом. Он спросил:

— А знаете, кто у вас проводником при лошади?

— Ну как же, наш Саша.

— Так вот, этот ваш Саша и есть Дикой бабы сын.

Вся аудитория легла от хохота. Конечно, именно в этот момент Саша, вынырнув из тьмы, появился перед собравшимися, вызвав новый приступ веселья. Нам стало даже неловко за незаслуженно осмеянного парня.

— Ничего, вот поработает с нами, — говорю я, — научим его про вас сказки рассказывать — тогда держитесь!

И все-таки ловлю себя на том, что мысленно всерьез занимаюсь опровержением высказанной подробности Сашиной родословной. Если он родился в двадцать пятом году, ему было бы только двенадцать лет, а не семнадцать, как в действительности... Так убедительно было повествование.

«Дикая баба» прочно вошла в наш быт. Наташа пугала нас с Володей призраком этой женщины, ей приписывались разные мелкие потери.

В лице Дикой бабы мы получили как бы свою местную богиню и сами стали воспринимать ее как естественное дополнение к окружающей заповедной фауне. Мы уже поняли, что при Саше о Дикой бабе говорить не стоило: видимо, ему рассказали о причине всеобщего хохота, и он мрачнел при одном упоминании об этой особе.

Нам доводилось слышать потом и другие версии о Дикой бабе и ее судьбе. Были в разной степени талантливые варианты с историко-политическим оттенком — что это дочь белогвардейского полковника, скрывавшегося в лесах с дней гражданской войны; варианты «Тарзана в юбке» — девушки, дружной со зверями, доившей серн и оленьих ланок; были версии о ее гибели и, напротив, в ряде случаев утверждалось продолжение ее существования...

Столь оригинальный фольклор только и мог возникнуть на почве безлюдья и дикости огромных пространств заповедника. Так легко было мысленно населить эти территории неуловимыми существами, загадочными людьми...

Наш олень

Мы покидали Сенной лагерь, когда слет наблюдателей начинал свою работу. Теперь они обсуждали уже не вечерние сказки о Дикой бабе, а свои трудовые будни, задания по учету туров и оленей, трудности расчистки старых и прокладки новых троп, ремонт помещений кордонов, закладку искусственных солонцов для минеральной подкормки животных и, наконец, самую опасную часть своей работы — борьбу с браконьерами.

Прощаемся. Теперь на любом заповедном кордоне нас встретят как знакомых!

Крутой подъем пихтовым лесом и криволесьем приводит нас к лагерю Исаева. Луговой балкон над кручами в раме пихтовых лесов. К самому домику лагеря подбегает веселое березовое криволесье. Бушуют луговые цветы — они празднуют здесь, как и на Пастбище Абаго, разгар весны.

Новые захватывающие горизонты. Через огромную глубокую долину Киши нам с высоты двух километров виден мрачный серо-коричневый Джемарук — промежуточное звено между Тыбгой и нашим краснополянским Чугушом. Как круты изборожденные кулуарами стены этого Джемарука! На них задержалось так мало снегу, когда кругом все горы еще блещут целыми полотнищами снежных полей.

В дальней дали, где-то за долиной Малчепы и верховьями реки Белой, парят в дымке розоватые призраки Фишт-Оштенского массива. Нам видно, как поднимается к ним задранный вверх обрывистый край Скалистой куэсты.

Глубоко, почти на километр под ногами, дно долины Киши. Там Сенная поляна, там совещаются наблюдатели. А нам сверху так хорошо видна вся их могучая держава...

Еще не так давно эту вознесенную над заповедником поляну называли Зубровой. Наш Саша упорно утверждает, что мы идем не к лагерю Исаева, а на Бандитскую поляну. Нам понятно, почему так приросло это черное имя к столь райскому уголку — я еще в Красной Поляне слышал трагическую историю гибели профессора Исаева в районе этого лагеря. Интересно, а что знает об этом Саша? Он угрюмо повествует:

— У нас в Хамышках так говорят: ходил тут профессор, траву изучал. Гордый был, одиночкой ходил. А наши тут рядом в другом балагане сидели.

— Постой-ка, какие наши?

— Бандиты. Наши, хамышкинские.

Растроганные столь наивно раскрываемым родством душ, слушаем внимательнее — мы-то и не знаем, с кем имеем дело.

— Порешили они его словить — зачем один ходит. Ну, и словили и суд над ним устроили.

— За что же суд?

— За то, что ученый. Говорили, не было бы ученых — не было бы и войны и заповедника не было бы.

— Вот оно что! И к чему же его присудили?

— Присудили убить. Привязали к лошадиным хвостам и погнали.

— Кого погнали?

— Лошадей. Так всего и побили. Так что его я тела не нашли. Говорят, одну книжку записную потом обнаружили,

В голосе Саши не промелькнуло ни нотки сожаления или осуждения по поводу случившегося. Кто его ведает, может быть, и он воспитан был в такой же вере, а теперь сам вынужден помогать ученым!

— А откуда же ты это знаешь, Саша?

— Наши рассказывали. Один из тех бандитов мой дядя был.

Саша и это произнес без капли смущения. Родства с Дикой бабой стесняется, а о родстве с убийцами говорит чуть не с гордостью. Дремучие же тут можно встретить души людские, тоже чем тебе не зубры!.. Сашин рассказ звучал тем убедительнее, что в основе совпадал с официальной версией о гибели Исаева.

Поднимаемся по косогору горы Аспидной к Аспидному перевалу. Между полосами рододендронов спускаются ленты снегов — они лежат вдоль каждой лощины, по путям зимне-весенних лавин. Чтобы провести нашу Машку по этим крутонаклонным снежникам, долбим в них топориками карнизные уступы — ведь мы идем первыми в этом сезоне, в июне. В одном месте поленились, и Саша решил пройти с лошадью прямо по снежной целине. Легкомыслие было немедленно наказано.

На крутом снежнике копыта стали скользить, ноги разъезжаться. Вьюки закачались, лишили животное равновесия, лошадь упала и поехала. Затрещали веревки, из мешка вывалился и поскакал мячом вниз по рододендронам один из рюкзаков. Хорошо, что снежник в этом месте был неширок. Через несколько секунд Машка застряла, упершись брюхом в первый крупный куст.

Освобождаем ее от вьюка, ослабляем седловку. Лошадь в отчаянии косит глазом, храпит, бьется. Сашка грубо орет на нее и с силой тащит под уздцы, заставляя подняться. Ноги целы, только на боку заметная ссадина. За ускакавшим рюкзаком пришлось спускаться по кустам на добрую сотню метров вниз — он застрял в криволесье. Лошадь снова навьючили и пошли к перевалу, теперь уже всюду тщательно прорубая ступеньки.

Цепко впившаяся в скалистые склоны сеть рододендроновых стеблей. Узкие струи водопадов. Первые для Наташи облака, которые можно потрогать.

С Аспидного перевала спустились в долину уже родного мне Уруштена. Позади остались еще десятки удивительных видов, долин, ручьев, высокотравных полян. Но что-то изменилось в пейзаже — он стал суровее. Исчезли вечнозеленые кустарники, чаще стали попадаться ели и сосны. Получалось, будто Аспидный хребет, вытянутый по меридиану, отделял не запад от востока, а юг от севера. Сосны на склонах, на островах между протоками Уруштена. Аромат сосновой хвои и смол...

Пожалуй, это не случайно. К западу от Аспидного хребта еще чувствуется дыхание южной природы с ее вечнозеленым подлеском, той самой, что проникла в бассейн реки Белой через «Колхидские ворота» под Чугушом. Аспидный же хребет для этой природы непреодолим. Вот почему в бассейне реки Лабы, а именно к нему принадлежит Уруштен, господствуют уже типы ландшафта, «нормальные» для северного склона Кавказа.

Все угрюмее долина. Лес уступил место криволесыо. А вот и вовсе оголенные склоны — здесь даже криволесье сметено всё опустошающими лавинами. Тропу преграждали вывернутые с корнями кривые буки и клены, снесенные со снегом и вытаявшие из лавинных выносов. Чем выше мы поднимались, тем чаще тропа на целые километры исчезала под навалами недотаявшего снега, и идти приходилось по его грязной ребристо-щебнистой поверхности. Снег перекрывал все днище долины, так что и сама река Уруштен исчезала под ним, пробивая себе неведомые траншеи.

Как странны были входы в такие туннели! Они походили на широко распахнутые гроты с причудливо лепными потолками, словно состоящими из пчелиных сот. Ячейки разделялись выступающими ледяными гребешками. Как такие гребешки образовались?

Снег в лавинном выносе неоднороден. Это не только снежная пыль, но и масса слипшихся, смерзшихся снежных глыб и комьев. Плоскости смерзания этих глыб пронизывают все тело лавинного выноса как бы сетью оледеневших перегородок. Ребра этих перегородок тают медленнее, чем снег комьев, вот и вытаивают в виде сети гребешков. Отсюда и мозаичный вид лепки туннельных потолков.

Осторожно преодолеваем завалы. Как знать, где под этой многометровой толщей снега прячется река и не провалится ли под нами свод туннеля? Такие провалы мы уже видим: черные колодцы среди снега.

Лавинное царство. Какой же артиллерийский грохот стоял здесь, когда массы снега рушились в Уруштен! Заодно воображаю, каково было проходить здесь Мало-Лабинскому отряду генерала Граббе. Ведь именно здесь он первым пробивался к Красной Поляне — Кбаадэ в 1864 году, и было это совсем ранней для таких высот весной — в мае.

Володя с Сашей и лошадь с вьюком почему-то отстали. Иду впереди, торопясь скорее выйти к Холодному лагерю, к первому совсем знакомому месту на этом маршруте.

Еще один бугор... Сейчас я увижу площадку лагеря... Взглядываю и инстинктивно приседаю, прячусь. Наташа подбегает пригнувшись, и мы не дыша выглядываем из-за пригорка.

Перед нами на фоне оранжевого закатного неба, как статуя, красуется великолепный олень. Он стоит, гордый и трепетный, на лужайке среди снежных пятен. Стоит как хозяин, как властелин. В талых лужицах у его копыт отражаются отсветы зари. Он уже почуял шум или запах и встревоженно смотрит в нашу сторону.

Как хочется поделиться друг с другом радостью, а надо молчать. Зато руки встретились, и их пожатие было как поздравление, как взаимная благодарность... Наш олень!

Он недовольно топает копытом, разбрызгивая оранжевую лужицу, своенравно закидывает голову и делает несколько прыжков. Еще раз всматривается в нашу сторону и, уверившись, что тут не все благополучно, с достоинством уходит в криволесье.

Видение исчезло.

Пять медведей

Нас предупреждали, что Холодный лагерь сожжен туристами, не потушившими очага при уходе. Поэтому сегодня первый раз ставим свою палатку.

Любуемся световыми чудесами псеашхинского заката. Куполовидный снежничек на гребне трапеции меркнет последним и, наверное, первым загорится завтра в утреннем свете солнца.

Вечер в палатке. Погашена свечка. Мы забрались в свои одеяла-мешки. Мирно посапывать через минуту после того, как лег, начал один Саша. Мы с Наташей вспоминаем оленя, а Володя — спугнутого им в этот же день кабана...

Окружающий нас мир и ночью полон голосами живых существ. Отчетливо, с подвыванием кричит сова. Раздается визгливо отрывистый речитатив еще какой-то птицы. Совсем рядом за стенкой палатки попискивают мыши.

Что-то шуршит в кустах и в подступающей ко входу в палатку траве. Кажется, мы различаем даже дыхание и почавкивание навестившего нас существа. Кто это? Барсук? Куница?

Володе надоело прислушиваться, и он неожиданно громко шипит и фыркает. Сразу слышим, что неведомый гость шмыгнул в кусты.

Наташа обиженно шепчет:

— Володька, зачем ты его? Добрый теплый зверик, пусть бы к нам в палатку залез. Он бы понял, что мы его не тронем, приласкался бы...

Володя ворчливо басит:

— Ну его. Блох напустит.

...Хорошо просыпаться в палатке под отяжелевшей от росы крышей, выскакивать в обжигающую свежесть утра, умываться ледяным хрусталем, раздувать уцелевшие в золе угольки от вчерашнего костра.

Помогаем Саше навьючить лошадь. Перед нами спуск к кладке через речку Холодную. Вдруг Володя тихо и коротко вскрикивает:

— Тише, медведи!

Глядим прямо с места ночлега через долину. До ее противоположного склона метров двести. Там луга чередуются с криволесьем, а по лощинкам еще лежат полосы недотаявшего снега.

— Вон, вон, смотрите, на снегу!

Вниз по снегу катятся два темных мячика, вылетают на траву и превращаются в бурые пятнышки. Они поднимаются вверх по траве вдоль края снега метров на двенадцать, затем переходят на снег и вновь катятся вниз. Наташа уже поймала их в бинокль и шепчет нам:

— Это медвежата. Они катаются по снегу с горки, как ребятишки!

Впиваюсь в бинокль — действительно, два медвежонка лихо катятся по снегу, вылетают внизу на траву, с разгону перекувыркиваются, отряхиваются, а потом с деловитым видом лезут по траве вверх, переваливаясь на всех четырех.

Так, так, милые! Люби кататься, люби и саночки возить!

Саша раньше нас понимает, что неподалеку от медвежат должна быть и мать, шарит глазами и говорит:

— А вон и маманька!

Правее метрах в пятидесяти в кустах замечаем более крупного зверя. Он шевелится и... Да это же не один, это сразу два медведя рядом. Тут маманька с папанькой!

Когда Наташа рассмотрела под соседним кустом еще одного, видимо, более пожилого медведя (дедушку или бабушку?), мы просто не верили своим глазам. В какое же звериное царство мы попали, если можем прямо с места своего ночлега видеть одновременно пять медведей! Нам не поверят, когда мы об этом будем рассказывать, скажут — преувеличиваем.

Нет, не хвастался краевед Старк, встречавший в восьмидесятых годах на Псеашхо (в Озерной долине Дзитаку) одновременно до двенадцати медведей. Правду рассказывал и Ян Нахкур, убивавший в день до девяти мишек.

Достаточно полгода не ходить по тропе, и вот как перестают звери ее бояться. Это на самой торной, на главной трассе заповедника! На участке, где я уже столько раз ночевал, не подозревая, что совсем близко могут жить звери!

Саша оглядывается, смотрит на лугово-скальный склон хребта Дзитаку, видный прямо над лагерем, и меланхолически заявляет:

— А вон туры...

— Что? Еще и туры?

Бинокль помогает рассмотреть целый табунок туров — мы насчитываем пятнадцать светло-бурых пятнышек, ползающих по зеленому склону, точно тля.

Саша добавляет:

— Я их еще вчера видал.

— Что же ты ничего нам не сказал?

— А чего интересного, когда так далеко?

— Чудак, ты нам всегда говори, когда зверя заметишь. А почему ты думаешь, что это они же?

— А они завсегда здесь. И куда они денутся, им тут пастись и пастись.

И верно, ведь перед нами огромный склон, покрытый лугами. Зачем и куда переселяться этому табуну? Значит, и в прошлые свои посещения Холодного лагеря я мог бы видеть этих туров. Они всегда тут!

Нам пора, а наша тропа идет прямо в царство медведей. Не ждать же, пока медвежатам надоест кататься. Кстати, нас, если считать лошадь, пятеро, как и медведей. Саша берет под уздцы навьюченную Машку, и мы начинаем спускаться. Лошадь еще не догадывается об их присутствии, а медведи уже замечают нашу процессию. Первыми бросаются в кусты два взрослых. Потом один из них — вероятно, мать — выбегает и, видимо, пугает на своем языке детишек. Они мячиками последний раз скатываются по снегу и молниеносно ушмыгивают в кусты. Последним поднимается старший, обеспокоенно тычется вправо, влево, а потом, тряхнув всей тушей вбок, тоже скрывается в чаще.

Дорога свободна. Перейдя речку по кладке и перегнав Машку вброд, идем тропой, на которой только что бродили медведи. Они, наверное, уже остановились неподалеку и прислушиваются, куда мы двинемся...

Дважды обезглавленная

Перевал Псеашхо. Теперь уже глазами будущего специалиста и исследователя смотрю я на его рельеф, озадачивший еще Торнау.

Помню, как я и сам дважды ошибался, отыскивая перевальную точку. Ведь это не седловина на гребне, а единая поперечная долина, глубоко врезанная во всю ширину хребта... Еще до поступления в университет я вычитал в трудах геоморфолога Рейнгарда, что это перевал долинного типа и что по всей долине, и выше и ниже перевала, тек ледник, впоследствии исчезнувший. А снега, питавшие Прауруштенский ледник, лежали гораздо южнее, в цирке теперешних верховьев речки Бзерпи.

Идем и четверть века спустя после экспедиции Рейнгарда чувствуем себя его учениками. Да, все выглядит именно так, как он говорил. Конечно, вся перевальная долина Псеашхо, весь этот долинный перевал — единый ледниковый трог, то есть корытообразная долина, словно запечатлевшая своей формой очертания массы некогда залегавшего в ней льда. Напоминаю спутникам, что, по мнению Рейнгарда, речки Пслух и Бзерпи, когда ледник исчез, в два приема перехватили верховья у Прауруштенской долины. Первым подобрался сюда отвершками оврагов в своих истоках Пслух. Он вгрызся сбоку в борт, а потом и в дно широкого древнеледникового дола и перехватил у верховьев Прауруштена их воду, заставив ее стекать в свое нижележащее, более глубокое и крутосклонное ущелье. Потом аналогичным образом часть вод древнего Пслуха украла своими истоками речка Бзерпи.

Мы знали уже из геоморфологии о таких «кражах» воды одной рекой у другой — о так называемых речных перехватах. При этом между двумя реками, обезглавленной и обезглавившей, остается обычно участок широкой древней долины, вообще лишенный водотока,— его называют мертвой долиной. На этот-то участок мертвой долины и переместился главный водораздел Кавказа в результате «ограбления» Прауруштена Пслухом. Раньше этот водораздел проходил по Бзерпинскому хребту.

Мысленно я уже рассказывал туристам совсем по-новому о рельефе перевальной долины, видя ее глазами ученого. Как интересно это звучало: «Перевал Псеашхо расположен на дне мертвой долины...»

Стоило попасть в знакомые места, и я снова почувствовал себя экскурсоводом: показываю Володе с Наташей суровое луговое озеро в одном из верховьев Уруштена, заинтриговываю отысканием перевальной точки, обещаю вид на оба Псеашхо при взгляде вниз по Пслуху.

Однако сам смотрю в долину Пслуха не без смущения. Получается, что Рейнгард не во всем прав. Если бы перехват произошел здесь недавно, уже после оледенения, то в Прауруштенскую долину врезалась бы наподобие оврага чисто эрозионная крутостенная долина Пслуха. Однако уклон к Пслуху имеет не только узкая, прорытая речкой рытвина, но и расширяющаяся над ней, как корыто с округлым дном, древняя долина, на вид тоже древнеледниковая, троговая. Не сложнее ли тут картина?

— Что-то у меня получается не по Рейнгарду. Перехват произошел раньше последнего оледенения.

— Из чего ты это вывел?

— Прауруштенский ледник существовал и после того, как произошел перехват. Смотрите, от него и в сторону Пслуха явно ответвляется язык переметного типа, превращая и ее в небольшой трог! Иначе говоря, Пслух «воровал» у Прауруштена не только воду, но и лед.

Чувствую, что не вполне убеждаю друзей. Наверное, это потому, что они еще не видели современных переметных ледников. Не мудрено, что им трудно вообразить, каким был облик исчезнувшего двуязычного/ледника. А у меня в памяти Скальный Замок, обнятый переметным ледником, словно песцовым боа, вот и легко вообразить, как разветвлялись былые потоки льда.

Подходим к Бзерпи — здесь еще один перехват, и о нем писал Рейнгард. Да, он прав. Бзерпи тоже украла своими истоками верховья Прауруштенской долины, причем, видимо, сделала это позже, чем Пслух. Она присваивала себе уже воды, стремившиеся к Пслуху. Крутизна падения ложа бзерпинских оврагов — явный показатель молодости перехвата.

Но подхожу и еще раз удивляюсь: молодые овраги Бзерпи, как и у Пслуха, врезаны в более широкую троговую долину, наклоненную к Бзерпи. Значит, и сюда перекидывал свою «ногу», еще одну переметную ветвь, Прауруштенский ледник! Три, а не два ледяных языка спускались из Бзерпинского цирка в долины, направленные совсем в разные стороны.

На сей раз я в своих геоморфологических интересах оказываюсь одиноким. Наташа и Володя уже метров за сто почувствовали, что с обрывов Бзерпи перед ними развернется южная покатость Кавказа (ведь вдоль по Пслуху было видно лишь одно узкое ущелье). Они бегут к обрыву и цепенеют. Знакомая мне панорама — для них нежданная, оглушающая, превосходящая все, что было видено за несколько дней пути по заповеднику...

Южный склон Кавказа лежал перед нами, простершийся на десятки километров вплоть до туманной голубизны Черного моря, манящий, волнующий.

Здесь открывалась не только даль пространства, но и даль времени. Это было наше предстоящее лето, а может быть, и не одно лето...

— Видите крохотные белые пятнышки. Это и есть Красная Поляна!

— Как я хочу туда! — вырывается у Наташи.

Перешагиваем ручеек Бзерпи и движемся Бзерпинским карнизом к кругозору над Псекохо. Тропа в десятках мест пересечена круто падающими снежниками, залегающими в каждой прорезающей склон лощине. Лошадь пробует копытом снег и мудро отказывается на него ступать. Падать здесь пришлось бы неизмеримо дальше и круче, чем на подъеме к Аспидному перевалу.

Вооружаемся топориками и прорубаем в каждом снежнике карнизную тропку. И не только в снежниках. На обтаявших участках тропа местами совершенно оплыла, здесь нужны земляные и даже маленькие скальные работы. Возимся не один час, опять чувствуя, что мы проходим этой тропой первыми в сезоне. Это в конце июня-то! Еще раз оцениваю трудности, с которыми столкнулись русские войска, пробиравшиеся тут на поляну Кбаадэ в двадцатых числах мая, если считать по новому стилю.

Невольно вспоминаю слова Торнау об этом карнизе:

«Приняв направление на север, наша дорога обходила эту пропасть по тесной тропинке, лепившейся карнизом вдоль отвесной стены. Огромные камни, через которые мы пересаживали лошадей на руках, загораживали нам путь, и без того чрезвычайно трудный по множеству излучин. После неимоверных усилий мы добрались с лошадьми до лесистого гребня, с которого нам следовало опуститься в селение Ачипсоу, лежащее в ущельях Мзымты и впадающей в нее реки Зикуой»[4].

Через несколько часов мы уже входим в Поляну. С радостью чувствую, что она нравится друзьям.

Останавливаемся не на турбазе — ведь мы теперь работники заповедника, и нашей базой будет его Южный отдел. Уютные домики в тенистом экзотическом лесопарке. Сюда я прежде ходил оформлять пропуска в заповедник да консультироваться у ботаников Лесной опытной станции. Теперь мы сами становимся исследователями.

Мы пересекли заповедник. Как понятно нам теперь истинное величие этой изумительной заколдованной страны...

Кто архитектор этой высоты?

Кто простынями постелил пласты?

Кто их покой нарушил, смяв и вздыбив?

Кто плел узор лощин, пазов и вгибов,

Избороздивших скаты пирамид?

Чьему искусству гимн река гремит?

В стране горных озер

Ачишхо по-новому

Маршрут через заповедник для нас был лишь «транзитным» — на этом пути мы еще ничего не исследовали, а только двигались к району своих работ.

Но вот и Красная Поляна. Два дня хлопот: закупаем продукты, упаковываем их во вьюки. Саша оказался вполне стихийной личностью и исчез, получив первую зарплату. Наняли на его место давно известного мне двадцатилетнего грека Юру Георгиади.

С грустью узнаю, что на турбазе нет больше Энгеля. Его почему-то перевели в Сочи, где дни старика проходили в организационной суете, а знания краснополянского района оставались неиспользованными. Не было на базе и Жени.

Почему в штатах туристской системы фигурируют должности «заведующий», «методист», но нет должности «краевед»? Было бы ясно, что краеведы не подлежат переброскам по ведомственным соображениям. Ведь, переехав в другое место, краевед лишается своего главного капитала — своего родства с краем, своей связи с ним!

На базе новые люди, неуверенно и на ощупь изучающие район. Хорошо еще, что в туркабинете сохранились наши старые кроки...

Не удерживаюсь и в первые же вечера выступаю перед туристами с краеведческими лекциями... Хочется как можно больше своих знаний передать новым хозяевам базы.

Но турбаза, лекции — это повторение пройденного. А мы приехали исследовать, нам пора начинать.

Впервые идем на Ачишхо с вьючной лошадью и с палаткой. Во время привалов «пасемся» на россыпях сладкой черешни, устилающих землю. Ее искрасна-черные ягоды привлекают не только нас. Рядом с тропой черешню пожирают черномазые свиньи — сквозь чавканье слышен хруст разгрызаемых косточек.

Жадно рассказываю друзьям обо всем, что знаю, и снова ловлю себя: «экскурсоводского пыла» у меня хватит на все лето, а ведь сейчас важнее заняться собственными наблюдениями, измерениями, записями.

Сосновая скала... Как легко было заливаться перед туристами: «Величественный утес. С его сухостью мирятся только сосны». Но теперь нам мало того, что это «величественный утес». Как будущие геоморфологи, мы обязаны понять его происхождение: воздвигнут ли он какими-то подземными силами или, напротив, уцелел от разрушения при размыве еще более крупного хребта?

Простые однобоко асимметричные гряды-куэсты кончились еще на севере у Даховской. Толщи, которыми напластованы краснополянские недра, перемяты, сплющены в сложнейшие складки, а уклоны и простирания[5] пластов изменяются на каждом шагу. Обнаженность недр ничтожная, всюду густой лес, кустарник, почвенный покров на плаще щебнистого мелкозема. Подчас трудно опознать даже то, что уже до нас изучено видным кавказским геологом Робинсоном.

На множестве краснополянских троп под ногами хрустит черная пластинчатая щебенка. Это те самые сланцы, которые у устья Ачипсе разрабатываются как кровельные! Сланцы слежались из глин, плохо пропускают воду — значит, большая часть дождевых вод стекает по сланцевым склонам, не просачиваясь в недра. К тому же сланцы, как они ни тверды, слабее противостоят размыву, чем мраморы Псеашхо иди граниты Кардывача. Не потому ли именно к полосе сланцев приурочены наиболее широкие долины низовьев Ачипсе, верховьев Мзымты, Аватхары? И не потому ли здесь чаще встречаются пологие склоны и смягченные плавные формы рельефа?

На геологической карте у Робинсона среди юрских сланцев на Ачишхо показаны полосы с отличительной штриховкой. Это толща древних вулканических напластований, несколько более молодого, чем сланцы, возраста. Порфириты, туфы — следы давно минувшей вулканической деятельности.

Самих вулканов давно нет, от них не осталось и следа. А извергнутые ими толщи, погребенные осадками более поздних морей и вместе с ними смятые в складки, уцелели, были подняты, вскрыты размывом. Порфириты упорнее, чем сланцы, сопротивляются размыву. Не их ли стойкости обязан своим существованием и этот уцелевший утес Сосновой скалы?

А каждый из больших зубцов Ачишхо? Не выкроены ли они из пачек пластов той же туфогенной и порфиритовой серии? И каждая седловина между зубцами только потому оказалась ниже своих стойких соседей, что она сложена податливыми черными сланцами, защемленными в складках меж порфиритов.

Чтобы суметь ответить на эти вопросы, надо побывать на каждой седловине и на каждой вершине, отколоть геологические образцы, сопоставить условия залегания и стойкость пластов, построить профили рельефа с разрезами недр... Сумеем ли, хватит ли у нас сил и знаний?

Долина Бешенки... Рейнгард думал, что ее выпахал ледник, и считал ее подобной Псеашхинскому трогу. Приходится брать на веру. Возможно, что в рыхлых галечных толщах, выстилающих долину Бешенки, где-нибудь и залегает отложенная ледником морена. Но средств вести бурение у нас нет.

К тому же Рейнгард был тут в период строительства Романовска, и улицы тогда изобиловали рытвинами, карьерами, выемками для фундаментов зданий, то есть, если говорить языком геолога, обнажениями горных пород. А теперь всюду зеленеют сады, площадки выровнены и обнажений почти нет. В обрезе плато, обращенном к Мзымте, видны типичные речные наносы из скатанных кругляков и мешанина из щебня, гальки и мелкозема. Такую толщу нет оснований считать мореной — ее вполне могли отложить и грязекаменные потоки после любого крепкого ливня! Да и верхний конец долины здесь не похож на древнеледниковый амфитеатр. Вот разве полянка с камнем напоминает уцелевший кусок дна древнего цирка?

Новые свидания со старыми друзьями. Но как по-иному смотрю я теперь на субальпийские поляны и на лес «с лебедиными шеями».

Опознаю проявления то одних, то других рельефообразующих процессов, навешиваю, словно ярлыки, ученые термины на то, что раньше меня лишь восхищало.

Наша палатка поставлена у метеостанции, среди белого кипения цветущих рододендронов. Совсем недавно для меня было редким чудом провести ночь в горах. А теперь нам предстоят только высокогорные ночи, нашими становятся все закаты и восходы, все симфонии звездного неба. Настоящие жители гор, длительно обитающие на высях по долгу своей работы, насколько богаче и счастливее мы теперь будем, чем любые туристы!

Но радость совсем не единственное чувство, испытываемое нами. Все сильнее ощущаем и неуверенность в своих силах и просто тревогу. С чего начинать?

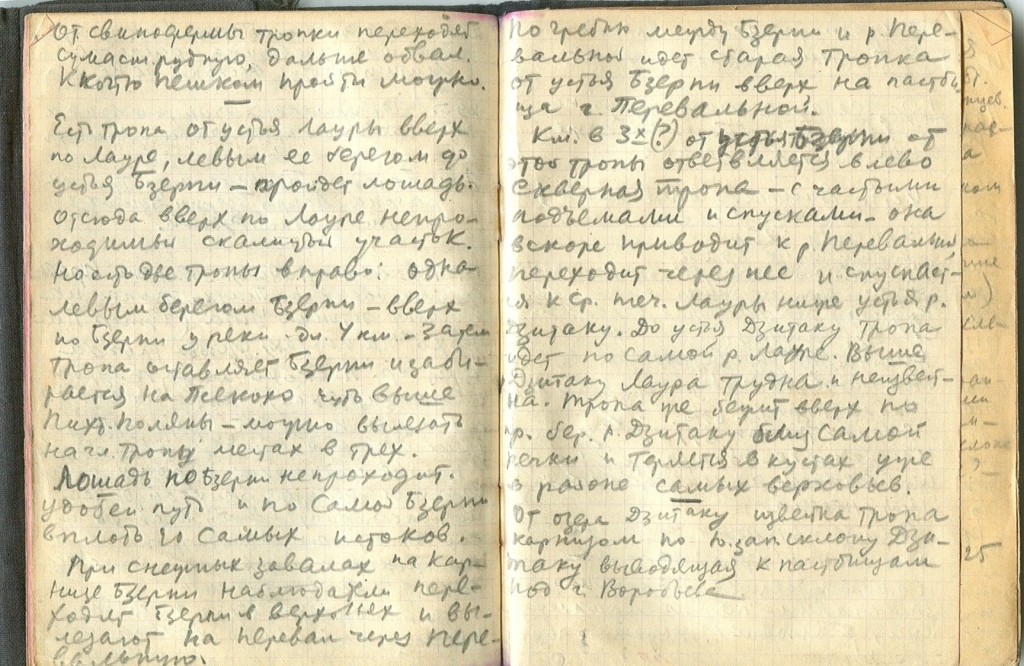

Мне пока ясно одно: надо провести глазомерную съемку всего пригребневого района Ачишхо. Озерные площадки у метеостанции созданы и сглажены древними ледниками. Бугры между озерцами — вероятно, морена или бараньи лбы... А крутые склоны, обрубающие каждую площадку со стороны Ачипсе и Бешенки? Здесь действуют какие-то новые, более поздние, современные силы, обрезающие древний ледниковый рельеф, так что от него остались лишь эти скромные пригребневые площадки.

Перед нами были явные следы сочетания двух рельефообразующих процессов, формы двух возрастов. Многочисленные озера создавали своеобразный, отличный от всех виденных нами ландшафт. Должны же мы что-то написать в своем ответе об этом пригребневом озерном ландшафте Ачишхо? Существующие карты были слишком мелки, чтобы по ним можно было хотя бы пересчитать ачишхинские озерца.

Сказано — сделано, и вот мы уже за работой, с планшетами для глазомерной съемки. Их легко ориентировать по сторонам света — к каждому фанерному планшетику мы еще в Москве напрочно прикрепили по компасу. На кнопках держатся листочки миллиметровки. Часть озер обмеряли рулетками. С озерцами дальних полян насчитали восемнадцать бассейнов в разных стадиях заболачивания.

Мои компаньоны работали с самозабвенным усердием. Володя был вполне удовлетворен самой сутью работы — точно измерять, добросовестно записывать было его страстью. А Наташа еще не задумывалась над конечной целью измерений и только радовалась, что съемка ведется словно в полете — на гребне высокого хребта, над глубокими долинами, над дальними далями.

Быть может, для студенческой курсовой работы было достаточно «насытить ученостью» и уже добытый материал?

Но ведь это была бы лишь инвентаризация фактов. А мы должны отобразить на карте выявленные нами различия в происхождении разных форм поверхности.

Вероятно, именно потому, что не первый раз вижу этот рельеф и успел раньше немало подумать о нем, я оказываюсь беспокойнее обоих коллег и допекаю их вопросами.

— Съемка съемкой, озер могло оказаться и восемнадцать, и сто восемнадцать, а вот как они возникли, мне все-таки не ясно.

— Так ты же сам говорил, что считаешь их ледниковыми цирками?

— Да, на днища цирков их впадинки очень похожи. И там, где озера подпружены моренными валиками, сомнений нет: и чаши и подпруды созданы древними ледниками.

— А разве есть где-нибудь иной случай?

— Напоминаю об озерце № 13 у тропы. Ведь его со всех сторон окружают коренные склоны.

— Ну и что же?

— А то, что, значит, была какая-то причина, переуглубившая озерную ванну, врывшая ее в коренной скальный фундамент гребня. На округлом гребне этой части Ачишхо могли лежать лишь ничтожные малоподвижные фирны. Где им было выпахивать и переуглублять скалы?

Еще раз отправляемся к озеру № 13, внимательно изучаем прилегающие к нему склоны. И вдруг находим — или пока еще нам кажется, что находим, — путь к разгадке.

К озерцу примыкает расщелина, открытая в сторону подкравшихся сюда верховьев большой лощины. Борта озерной ванночки образованы стоящими почти на ребре пластами. Дождевые воды, скапливаясь меж бортами, нащупали себе подземный выход по трещине в сторону внешнего склона хребта, к этой самой расщелине. Не произошел ли по трещине «подкоп» подземных вод под гребневое плато? Как похоже, что такой подмыв (суффозия) оказался виновником первичного проседания озерной ванночки между скальными ребрами гребня. А древний ледник только обработал, огладил эту гребневую просадку...

Маленькая находка, маленькая догадка. Она еще далеко не все объясняет. Но мы чувствуем, что с ее помощью начинаем верно и последовательно мыслить, сознательно искать первопричины явлений.

...Вечер в палатке при трепетном свете свечек. Полулежа камеральничаем (так называется обработка накопленных за день записей, вычерчивание схем по полученным цифрам, упаковка и систематизация образцов).

Беру желтый карандаш и начинаю закрашивать все пологие древнеледниковые озерные котловины гребня Ачишхо. Потом берусь за коричневый — крашу им все склоны, не несущие отпечатков ледникового воздействия, а красным «врезаю» молодые рытвины горных ручьев. Карта становится красивой, пестрой, как цыганский платок, и... невыразительной. Рельеф на ней получил объяснение, но утратил свои геометрические черты — все заслонила пестрая мозаика... А как быть, если одна форма наложилась на другую, один — последующий — процесс на другой — предыдущий?

Вот склон долины Ачипсе. Долину в целом прорыла река, но эту часть склона давно уже обрабатывает плоскостной смыв — плащеобразный склоновый сток дождевых струй. В какой же цвет закрасить такой скат на карте? И каким знаком выразить ванночки пригребневых ачишхинских озёрец, прежде всего ту, тринадцатую? Сначала мы думали, что ее создал ледник, и уже закрасили ее в желтый цвет. А теперь приходилось заботиться о том, как совместить на одной и той же площади и желтый цвет ледниковой шлифовки, и фиолетовый цвет суффозионного подкопа... Давать фиолетовые штрихи по желтому фону или желтые по фиолетовому?

Карта только тогда может быть хороша, когда у ее составителей имеется четкая система условных знаков, то, что картографы кратко называют легендой (в этом значении слово «легенда» имеет вполне прозаический смысл и не заключает в себе ничего сказочного). Но и легенда только тогда удачна, если в ее основе лежит стройная классификация изображаемого материала.

Наверно, университетские преподаватели нам уже внушали эту мысль, но без проверки на практике она проскочила мимо нашего внимания.

Теперь такая легенда начинала вырисовываться в голове, и это происходило именно в результате столкновения с первыми же трудностями, в самом ходе попыток картирования. Так вот в чем был смысл борзовского тезиса о «плаче на борозде»!

За один вечер, лежа в палатке на животе, такого дела не сделать. Будем доучиваться на ходу, потратим на составление легенды, если будет нужно, даже несколько дней внизу.

И мы отправляемся в Поляну. Володя спускается туда с лошадью, а мы с Наташей идем вкруговую по уже знакомой мне гребневой тропе. От озера Хмелевского забегаем на осыпь — хотелось удивить спутницу и этим кругозором.

Вернувшись к озеру, пошли по самому водоразделу, полого спускающемуся к устью Ачипсе.

Опять она передо мною, когда-то так разочаровавшая меня однообразием лесная тропа, заброшенная и едва находимая по давно заплывшим «солнышкам» на зарубках. Но сейчас я смотрю и на этот путь новыми глазами. Озадачивает непостижимая выровненность ступеней, которые срезают гребень хребта. По-новому воспринимается и красота — что я, слеп что ли был, когда шел здесь в первый раз? Или секрет в том, что сейчас со мною идет Наташа? Именно она говорит мне, как хорош этот буковый лес, купающийся в бездонном воздухе круч, встающий из-под обоих склонов и закрывающий дали. Нет, таких далей не закроешь, они все равно чувствуются, ощущение полета не исчезает на всем протяжении тропы.

Хребет спускается так полого, что, если бы чуть выровнять тропу на нескольких уступах, можно было бы съезжать по ней на велосипеде. Недаром именно здесь инженер Константинов когда-то проектировал построить шоссе к вершинам Ачишхо[6].

Мы давно уже ниже уровня последних цирков, ниже границы, до которой распространялись древние оледенения. А пологие гребневые площадки, хоть и заросшие лесом, и тут распластываются перед нами, под ступенью ступень. Что же, их выравнивали не ледники? И это не участки «арен» древних цирков, какими мы считали гребневые площадки у метеостанции? В какой же цвет закрасить их на нашей карте? Неужели это остатки каких-то древних обширных плоских днищ широких долин или даже целых равнин, лишь впоследствии прорезанных лабиринтом ущелий? Первая несмелая догадка, больше сомнение, чем утверждение. Но все же и это еще один шаг к раскрытию тайн истории рельефа. Загадки одна другой увлекательнее.

Свидание с Аибгой

Трехдневное ненастье задержало нас внизу, в Поляне, но именно это и помогло нам разработать систему условных знаков для картирования. Отправляемся на Аибгу проверить на практике нашу систему. Вот она, моя любимая Аибга с ее замечательными цирками и пирамидальными пиками – карлингами! Как же было не воспользоваться новым поводом для свидания с нею!

Поднимаемся окружной вьючной тропой, но от Первых балаганов выходим на гребень и с него ухитряемся даже свою навьюченную Машку спустить по головокружительной карнизной тропе в Первый цирк. На месте старого балагана у тропки к ручью среди благоухающих лилий ставим свою палатку, и кажется, что она, белея, летит, словно парус, над необъятным простором, навстречу громадам Ассары и Чугуша.

А над нами Первый пик, тот самый, на котором мерзли Адамчик с Эммочкой и куда нам пришлось подниматься к ним на выручку среди ночи.